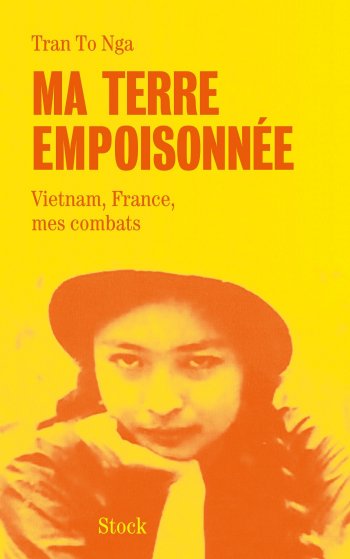

Ma terre empoisonnée

Ma terre empoisonnée de Tran To Nga

Éditions Stock 2014, 298 p.

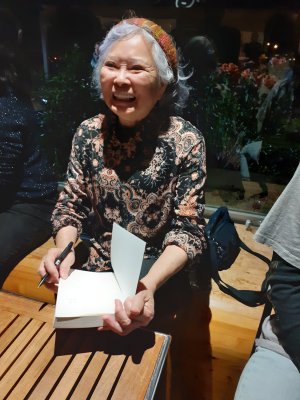

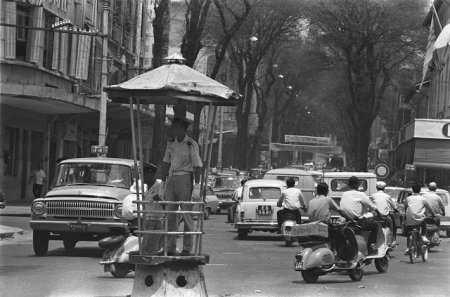

(photographie R.H.)

Ce récit de vie est la matrice du spectacle écrit et créé par Marine Bachelot Nguyen que nous avons vu en octobre 2024 à l’Hexagone de Meylan.

Tran To Nga dédicaçait son livre ce soir-là : « Pour Régine et Préfasse, mes sentiments profonds d’avoir aimé mon pays, Vietnam. Très cordialement. To Nga »

Ecrit en français avec la collaboration du journaliste Philippe Broussard, l’ouvrage est sous-titré « Vietnam, France, mes combats ».

Lorsqu’on sort du spectacle, on est saisi par le contraste entre la dureté des évènements rapportés de la vie de Tran To Nga et son sourire, sa joie de communiquer, son énergie. On l’est davantage encore en sortant de la lecture de ses mémoires. Ce récit, réparti en 22 chapitres aux titres courts et purement référentiels, sauf exception, est bouleversant. Pas de pathos, des faits, depuis son enfance dans le delta du Mékong en 1942 jusqu’à la libération de Saïgon en 1975 et les difficiles années qui ont suivi. L’histoire du Vietnam vécue à travers l’engagement d’une jeune fille issue d’une famille de résistants. La vie d’une combattante marquée dans sa chair par cette « pluie gluante » reçue un jour de 1966 et qui empoisonne sa terre, son corps, ceux de ses enfants, de milliers d’autres Vietnamien·nes. Une combattante, debout presque soixante ans plus tard pour témoigner, dénoncer, mettre en accusation les grandes firmes chimiques américaines. Chapeau !

1 – La Lettre

C’est celle d’un laboratoire allemand que Nga attend depuis plusieurs mois et qu’elle reçoit « un matin du printemps 2011. » Ce jour-là, sa vie bascule : maintenant elle sait que sa maladie est provoquée par « un taux de dioxine bien supérieur à la limite. »

« Le responsable de ses maux porte un surnom étrange : l’agent orange, le désherbant répandu autrefois par les Américains sur les forêts de mon Vietnam natal. »

Sans hésiter, à soixante-quatorze ans, Nga décide de livrer son dernier combat en poursuivant en justice les producteurs américains de l’agent orange.

2- Au pays de neuf dragons

« Je suis la fille du Mékong, du colonialisme et de la guerre, l’enfant d’une terre magique et empoisonnée. »

Nga est née le 30 mars 1942 à Soc Trang, une bourgade du delta du Mékong, un des deux greniers à riz du pays. Ses parents sont originaires de Can Tho, ville du delta. Tân, son père, tombe amoureux de la belle Tu, sa mère. Mais la mère de Tân, institutrice, ne veut pas que son fils épouse une fille de paysans. Malgré leur condition modeste, les parents de Tu envoient leur fille dans une école puis un lycée francophone. Tân et Tu finissent par obtenir le droit de se marier. Ils s’installent à Soc Trang où naissent cinq enfants. Nga est la deuxième de la fratrie.

Le 2 septembre 1945, l’Oncle Ho déclare l’indépendance du Vietnam sur la place Ba Dinh à Hanoï, prélude à la guerre d’Indochine. La famille adhère à la révolution. Son père devient chef d’une unité de la garde républicaine du Vietminh. Sa mère, secrétaire de l’union d’avant-garde de Soc Trang. Son plus jeune frère meurt dans l’attaque d’un camion où son grand-père perd une jambe. Son père est officier de l’armée française mais joue un double jeu. Au printemps 1947, il meurt d’une fièvre hémorragique.

3 – L’armée des ombres

Le Vietminh a demandé à Tu de s’installer à Saïgon pour ses activités de résistance. Veuve à vingt-quatre ans, elle vit avec ses quatre enfants et ses parents qui ouvrent une pâtisserie très fréquentée. Nga entre en 10e au lycée Marie Curie. À huit ans, elle devient « agent de liaison » en transportant des messages roulés dans du scotch, destinés à « des oncles ou des élèves plus âgées. » Sa mère se remarie avec Ta Ba Tong et la famille déménage dans une villa. 1951, son beau-père est arrêté et l’imprimerie clandestine installée dans le grenier est déménagée.

4 – Séparations

Son beau-père Câu Hai est transféré à la prison de Chi Hoa à Saïgon. Récit des visites à la prison avec sa mère enceinte. Vacances d’été 1953 dans le maquis avec sa mère, sa sœur Tuyet et la dernière-née, sa demi-sœur Lily.

Printemps 1954, Nga est admise en 4e et Diên Biên Phu le répond plus. Accords de Genève. Scission du Vietnam en deux territoires de chaque côté du 17e parallèle. Un référendum sur la réunification est prévu avant juillet 1956… Il n’aura jamais lieu. « Une promesse mensongère des nouveaux maîtres de Saïgon soutenus à bout de bras par l’Amérique. C’est à cause de ce mensonge qu’éclatera la guerre du Vietnam. »

Son beau-père est libéré du camp de Tourane et transféré à Hanoï. Saïgon est trop dangereuse. Pour la famille de Tu, surveillée par la police. Elle envoie deux de ses enfants Tuân et Nga à Hanoï.

des Accords de Genève en 1955

5 – Dans les cages à tigre

À Hanoï, elle retrouve Câu Hai à qui sa mère l’a confiée : « Notre fille te rejoint. Dorénavant tu es son père et sa mère. Fais d’elle une bonne patriote. » Caû Hai lui fait découvrir Hanoï.

Mauvaises nouvelles du Sud : fin mars 1956, des bandes rivales ravagent le centre-ville de Saïgon pour le contrôle des jeux et de la prostitution. Vingt mille maisons sont détruites, des milliers de sans-abri.

La mère de Nga est présidente de l’Union des femmes de la ville et porte secours aux victimes. Accusée de troubles à l’ordre public, elle est arrêtée le 25 mai 1955. En fait pour son engagement communiste et ses déclarations en faveur du référendum. Après un séjour dans plusieurs prisons, elle est envoyée au tristement célèbre bagne de Poulo Condor. [1]

Elle y reste internée dans des conditions épouvantables de 1957 à 1959, sans trahir, en résistant. À sa mère – mamie pour To Nga – qui vient d’obtenir un droit de visite au bagne, elle explique qu’il faut y renoncer, car « si elle reste, on croira qu’elle a bénéficié d’une faveur. »

6 – Les gens du Nord

À la rentrée 1955, To Nga entre dans l’école numéro 6 « pour les Enfants-du-Sud », à Tay Tuu, où elle est interne. Elle s’habitue assez bien à sa nouvelle vie mais n’apprécie pas les « réunion d’autocritique et de critique », surtout qu’elle est classée d’emblée dans la catégorie des « petits-bourgeois ». « Pour les milliers de gamins venus comme moi de là-bas, la chaleur, le réconfort prennent le visage de ces gens du Nord, d’un naturel réservé mais qui nous accueillent comme si nous étions des leurs. »

Juillet 1957. Nga a quinze ans et entre en 8e. Elle quitte l’école de filles n° 6 pour l’école mixte n° 14. Premiers émois. Amours interdites entre professeurs – très jeunes – « et leurs élèves fraîches comme des roses du matin. » Un matin, joie de To Nga qui reçoit le foulard rouge des pionniers. Rétrospectivement, les années les plus belles de sa jeunesse.

« À dix-huit ans, j’atteins mon rêve : l’Union de la jeunesse du travail du Vietnam. Ce jour-là, devant le drapeau, je jure fidélité à la patrie et au peuple. Dès lors, je porterai toujours sur moi l’insigne de l’Union. »

Les années passent. Quelles études universitaires entreprendre ? L’école normale, lui suggère le directeur, car le Sud aura besoin de professeurs quand il sera libéré. Nga préfèrerait l’agriculture ou la chimie. Suit une période compliquée : accusée d’avoir voulu séduire le secrétaire du Parti communiste de sa classe, son projet d’études en URSS est annulé. Tentative de suicide.

Nga rentre au département de chimie de l’université de Hanoï, se concentre sur ses études tout en suivant de près les actions du Vietminh dans le Sud.

Source : Dai Hoc Su Pham, Ecole nationale supérieure de Hanoï

Sa mère est libérée grâce à des manifestations en sa faveur. Elle est de retour à la pâtisserie familiale de Saïgon. To Nga n’a qu’un objectif en tête : le sud où sa mère, membre du comité Central du Vietcong est dans le maquis. « La plupart des membres de ma famille sont impliqués dans la lutte. »

Le 16 septembre 1965, To Nga reçoit son diplôme et son ordre de mission pour le front comme professeur.

7 – Sur la piste

Départ le 5 janvier 1966 sur la piste Truong Son – ou piste Hô Chi Minh – d’abord en camion jusqu’au 17e parallèle puis à pied. 26 pages d’un récit xxx

À commencer par ces « jeunes volontaires, chargées de tasser les cailloux pour aménager des chemins à travers la montagne et faciliter l’avancée des camions. » To Nga est impressionnée par leur jeunesse, leur énergie et leur entrain. Elles seront 150 000 au cours du conflit. « Qui les combats finis, rendra leur jeunesse à ces femmes broyées par des travaux d’homme et les meurtrissures de la guerre ? »

La marche est une épreuve dans cette forêt étouffante où il leur « arrive de crapahuter une douzaine d’heures dans la journée. »

Comment effacer ses traces. Monter son hamac et sa tente. Allumer le feu, masquer la fumée. Préparer le repas. Se laver. Puis reprendre la marche avec vingt-cinq kilos dans le sac-crapaud, sur des entiers escarpés. Solidarité des mamans laotiennes qui leur apportent du riz et des bananes. Camaraderie au sein du groupe. Échapper à « l’armée rampante et visqueuse des sangsues. » Échapper aux avions qui rôdent.

Nga se rapproche de l’endroit où elle retrouvera sa mère, « le camp de l’Union des femmes de la Libération du Sud-Vietnam. »

« Quarante-huit heures de marche pour en finir avec plus de dix ans de séparation. » Nga est impatiente.

8 – Napalm

Mais Nga apprend que sa mère est à Saïgon. « Je pourrais être déçue, découragée même, mais je ne le suis pas. Si elle est absente, c’est pour la bonne cause, et cette cause, pour nous tous emporte tout. »

Restent six dernières heures de marche en ce mois d’avril 1966, avec un guide spécial, Kieu Xuan Long, rencontré à Hanoï, qui lui a déclaré son amour en 1964, à qui elle a dit oui, « pour les idéaux partagés, l’élan patriotique. »

Arrivée aux installations du Bureau central entouré de pièges, au nord de Tay Ninh, près de la frontière cambodgienne. « Tout autour, la terre est truffée de tranchées et d’abris souterrains. » Après dix ans, Nga retrouve sa petite sœur Quê, 18 ans.

Quelqu’un a voulu faire un feu pour le thé en négligeant la fumée. Trois bombes au napalm s’écrasent sur le camp. Ses deux camarades – Hai et Chau – partis de Hanoï en même temps qu’elle sont gravement brûlés et meurent. Nga retrouve sa deuxième sœur Tuyêt, combattante du Vietcong. Puis elle est affectée à l’agence de presse de la libération « B7 » alors que son désir le plus fort est de rejoindre sa mère au T4. Il faut encore attendre, jusqu’à la mi-octobre 1966, l’autorisation de rejoindre sa mère, « à une quinzaine de jours de marche, en descendant vers Saïgon. » La marche est retardée par un avion qui largue une drôle de bombe d’où s’échappe une fumée blanche, un autre qui lâche des bombes.

9 – Le nuage blanc

« Le moment magique espéré depuis plus de dix ans est arrivé. Maman est là, qui avance vers moi, ce soir de novembre 1966. » Une belle femme de quarante-quatre ans. Après quatre mois de marche, Nga redevient « la fillette » la plus heureuse du monde, dans les bras de sa mère, dans un abri souterrain de Cu Chi.

Le fief du FNL ou T4 est au centre d’une « zone blanche » où les Américains ont déversé un puissant herbicide – l’agent orange – fabriqué par deux grandes firmes, Monsanto et Dow chemical, pour tuer la végétation qui les empêche de voir les activités des VC. « Sur la seule région de Cu Chi et du “Triangle de fer”, grande comme Paris et les quatre départements voisins, il est tombé plus d’un million de bombes et obus pendant la guerre, soit plus de dix tonnes par habitant, ce qui en fait l’endroit le plus bombardé de toute l’histoire des guerres. Sans oublier, bien sûr, l’effet dévastateur des défoliants. »

La narratrice explique comment l’homme colonisé parvient à tenir en échec la plus grande armée du monde. Elle évoque les activités ordinaires avec sa mère qui se poursuivent malgré les bombes : chanter, écouter la radio, parler de l’avenir, faire des gâteaux avec les ingrédients et ustensiles dont on dispose… Un jour, occupée à écrire un article, To Nga sort pour regarder un C-123 volant à basse d’où s’échappe un « nuage blanc ». Soudain, elle est arrosée d’une pluie gluante, elle tousse. « C’est du défoliant, de l’agent orange, Nga ! » Elle court se laver.

À peine un mois plus tard, un ordre tombe : elle doit reprendre son travail à « R », l’agence de presse.

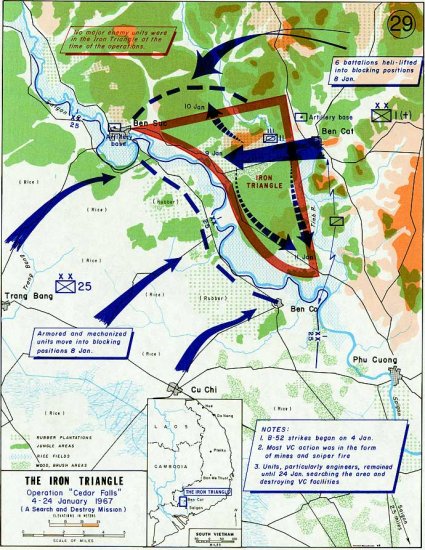

10 – Opération Cedar Falls

Du 8 au 28 janvier 1967, l’opération Cedar Falls détruit « une grande partie du QG de la résistance de Saïgon-Gia Dinh ». « La plus grande offensive terrestre jamais menée par les boys au Vietnam. » De cette opération, « Maman ne reviendra jamais. »

11 – Dans la jungle

À sa demande, To Nga est envoyée dans le maquis pour un stage de journalisme. Pendant deux mois, elle écoute les histoires des blessés de l’hôpital provisoire « R ».

22 février 1966, le camp est attaqué par des blindés. Nga en sort indemne grâce aux cachettes souterraines.

Elle est volontaire pour aller se battre sur le front. C’est hélas, le dernier jour de l’opération Junction City. Mais ce jour-là, Nga obtient l’autorisation de se faire prendre en photo avec un casque américain trouvé sur le champ de bataille : la photo de couverture de son livre de mémoires !

Avril 1967, Nga se marie avec Kieu Xuan Long, « manière d’officialiser une relation déjà ancienne, qui relève davantage de la complicité amicale que du grand amour. » Son mari travaille aux affaires étrangères dans un camp situé à trois heures de marche et le couple ne se voit qu’une ou deux fois par mois. Peu importe. Leur vie est consacrée au combat.

Pour assister au deuxième congrès des héros de la libération, Nga et ses camarades pataugent dans des régions arrosées par l’agent orange.

Arrive janvier 1968 et l’offensive du Têt. Le bilan est terrible mais les États-Unis doivent se rendre à l’évidence : « Cette guerre ne peut être gagnée ».

12 – Ma petite Viêt Hai

Son premier enfant voit le jour au cœur de la jungle, le 30 juin 1968. La petite est malade, sa peau se détache en lambeaux. Elle ne grossit pas. La doctoresse de la clinique régionale diagnostique la « tétralogie de Fallot ». Seule une opération peut sauver la petite. Impossible, en pleine guerre. La clinique est bombardée, comme toute la région, par les redoutables B-52. L’agence de presse doit déménager. À six mois, Viêt Hai mange mieux mais ne grossit toujours pas : elle met des vêtements de nourrissons. Son état s’aggrave. Seul espoir, la transporter à Saïgon pour la confier à une organisation humanitaire qui la transfèrerait en Suisse où elle serait soignée. Marche dans la jungle malgré le danger. La petite arrive à Saïgon dans les bras d’une agente de liaison. Trop tard, elle est trop fragile. Six mois après avoir quitté sa mère, elle meurt à Saïgon.

« Je n’ai su la vérité que quarante ans plus tard : elle était déjà condamnée dans mon ventre, empoisonnée par l’agent orange. »

13 – La Rose du Vietnam

To Nga est réconfortée par ses camarades et par le travail à l’agence. Dans la presse, elle apprend les manifestations aux États-Unis et dans le monde entier contre la « sale guerre » impérialiste. Le paludisme l’épuise, elle ne pèse plus que quarante kilos. Au bout d’un an, la fièvre cède grâce à un remède proposé par un vieil homme, le « poumon de termite ». Miraculeusement, elle se remet.

Elle croit retrouver les traces de sa mère dans un gros livre retraçant l’opération Cedar Falls.

Mars 1970, elle se remet doucement. L’agence est installée en territoire cambodgien. « Lon Nol mène la fronde contre les 400 000 Vietnamiens établis au Cambodge. » Il faut lever le camp, marcher dans la jungle, sous la pluie.

Septembre 1970, Nga est de nouveau enceinte et veut absolument cet enfant, malgré les protestations de son mari, malgré l’angoisse. Mais le bébé va bien, « sa peau est d’un rose parfait ». Elle s’appelle Viêt Hong, Rose du Vietnam.

Lorsque le bébé a trois mois, elle reçoit l’ordre de la confier à sa grand-mère à Saïgon pour consacrer à cent pour cent son énergie à la résistance. Elle s’exécute, non sans souffrance.

14 – Clandestine

To Nga devient « agent de liaison » aux côtés de son beau-père. Elle doit d’abord suivre une formation, car la vie dans le maquis lui a fait oublier le langage de la ville. Retour à Saïgon où elle doit se fondre dans la foule. Bonheur de retrouver les parfums et les couleurs de son pays au marché de Long Xuyên. Après dix-huit ans, elle retrouve sa grand-mère bien aimée. « Je pleure de joie et de tristesse mêlées, je caresse son visage et redeviens, l’espace d’un instant, la Nga d’autrefois. »

Décembre 1972, Hanoï a reçu un déluge de feu sur ordre du président Nixon. À Saïgon, tous les immeubles sont surveillés. Elle retrouve son grand-père, sa famille mais Nga doit rester clandestine et prudente. Elle risque d’être reconnue. Elle change d’aspect, de logement pour mener à bien ses activités de liaison, enchaîner les missions pour remplacer les camarades arrêtés.

15 – En prison

Août 1974. Nga travaille en ville depuis deux ans « à faire le lien entre la résistance et certains chefs d’entreprise et hauts fonctionnaires du gouvernement de Saïgon ». Elle sait qu’un jour elle ira en prison et s’inquiète de ce qu’elle sera capable de supporter. Elle est de nouveau enceinte, très fatiguée, rongée par l’inquiétude. Le 10 août 1974, elle est arrêtée. Les interrogatoires s’enchaînent, les tortures. Elle ne lâche rien. « Les coups de matraque redoublent de violence. Mon ventre… Je ne pense qu’à lui. » » Elle commence une grève de la faim pour qu’on la transfère dans une cellule ordinaire, car cette cellule « trois étoiles » où on l’a mise, laisse entendre qu’elle a parlé, qu’elle s’est ralliée. Au septième jour de grève, elle a gagné. « Je n’ai pas parlé. Je ne suis pas foutue. »

16 -Tenir

Les officiers se relaient, menacent de s’en prendre à ses grands-parents puis à sa fille Viêt Hong qui vit chez sa belle-mère. Depuis deux ans qu’elle est à Saïgon, To Nga a résisté au bonheur de voir sa fille, sauf une fois. « Quand je songe à toutes ces épreuves, je me dis que je ne suis pas passée loin de la schizophrénie. » L’idée du suicide s’insinue. Aux alentours de Noël, elle accouche d’une troisième fille, en prison, sans aide. Son statut de prisonnière politique adoucit le personnel de l’infirmerie. Elle retourne dans sa cellule avec son enfant qui ne cesse de pleurer et énerve tout le monde. Viêt Liên – Lotus du Vietnam – est malade, atteinte d’une malformation à l’œsophage qui provoque des vomissements. Au bout d’un mois, les interrogatoires reprennent. Pour confondre Nga, ses geôliers font venir sa fille Viêt Hong, qu’elle prétend ne jamais avoir revue. « Elle ne me reconnaît pas et refuse même de venir dans mes bras. Dans n’importe quel autre contexte, je serais la plus désespérée des mamans, mais dans celui-ci, c’est le contraire : elle vient de me sauver la vie. »

17 – Liberté

« Seconde quinzaine d’avril 1975, et depuis plusieurs jours, les gradés sont nerveux, ils sentent que l’Histoire a basculé. » En mars, Nga a été condamnée à deux ans d’emprisonnement, qu’elle ne fera sans doute pas. Certains viennent lui donner des informations dans l’espoir d’avoir la vie sauve. D’autres songent au suicide. Nga pense que le désir de réconciliation l’emportera et les rassure. « Une vision des choses bien angéliques. »

Les Américains s’enfuient. Les 11 000 Français encore présents dans le Sud semblent vouloir rester. Nga est d’abord libre de se déplacer dans la prison.

29 avril 1975 – dehors les explosions succèdent aux rafales d’armes automatiques. Viêt Liên dort. Les gardiens se sont enfuis. Deux hommes coiffés du chapeau kaki du FNL leur annoncent que la ville est libérée. « Le livre rouge de la guerre d’Indochine commencé trente ans plus tôt vient de se refermer. » Après neuf mois d’incarcération, Nga sort de la prison avec sa petite dans ses bras et se retrouve « devant la pâtisserie où mes grands-parents, mes oncles et tantes, mes cousins, sont déjà réunis en attendant mon retour. »

18 – À la recherche de maman

La paix revenue, la famille se rassemble. Mais il manque maman. Nga fait appel à différents médiums qui pensent pouvoir identifier l’endroit où trouver les restes des mort·es au combat. Après plusieurs échecs, le 14 décembre 1997, des ouvriers habitués à creuser accompagnent To Nga à Binh Duong. « Apparaît une couche de terre plus foncée. Au milieu, des fragments d’os, de la ferraille rouillée, deux cordons et un bout de fil en nylon. »

Selon le médium de Hanoï, « la terre foncée est la chair de maman, les fragments d’os sont ceux de ses jambes, les cordons et le fil en nylon ont servi à la ligoter. »

To Nga est sûre d’avoir retrouvé « maman ». Elle organise l’inhumation « dans un cimetière réservé aux combattants morts pour la patrie. »

19 – L’envol des oiseaux

« Quand la paix sera revenue… » Sa mère prononçait souvent cette phrase annonçant des jours heureux. Mais « la politique de tolérance et de compréhension » espérée par la majorité de la population du Sud n’est pas la voie choisie par le gouvernement communiste. Tran To Nga analyse la complexité de la situation. Camps de rééducation, dénonciations, banque fermée… Nga est atteinte par des rumeurs sur son comportement en prison.

« Cette haine de l’autre, au seul motif qu’il est “sudiste”, “riche” ou je ne sais quoi encore me heurte au plus haut point. Est-ce pour cela que nous nous sommes battus, que nos amis sont morts sous les bombes américaines ? » « Tout autour de nous n’est qu’injustice et déception. » Beaucoup choisissent le chemin de l’exil. « Maintenant que la paix est là, nos oiseaux s’envolent et personne ne peut leur en vouloir. »

20 – Mes deux pays

Terribles difficultés de l’après-guerre. Salaires médiocres. Nécessité d’avoir des activités parallèles. Ainsi Nga, devenue proviseure de lycée et aidée de ses deux filles, élève des cochons dans son jardin, puis des poulets, des poissons.

« Au-delà de ces épreuves quotidiennes, je peine à trouver ma place dans ce Vietnam nouveau. » Son beau-père est arrêté pour avoir critiqué la politique du nouveau gouvernement.

En 1982, elle divorce, se lance dans la confection de vêtements, des uniformes pour les ouvriers d’une usine voisine. « Des cochons aux uniformes, Viêt Hong et Viêt Liên n’oublieront jamais ces jours de labeur, mais aussi de complicité, qui nous aident à vivre dignement. » Après huit années comme proviseure du lycée Marie-Curie, To Nga est nommée proviseure de l’École normale technique en 1986. Ses deux filles partent étudier en Australie grâce à des fonds collectés. 1992, c’est la retraite de la fonction publique, à cinquante ans. To Nga s’investit dans l’adoption d’enfants vietnamiens, ouvre une agence de voyages, effectue son premier séjour en France en 1993, s’installe en France, récolte des fonds pour aider les hôpitaux vietnamiens, organise des voyages touristiques au Vietnam.

Parmi les touristes, beaucoup de retraités dont quelques anciens combattants de la guerre d’Indochine. « Ce n’est pas une mince affaire de leur faire visiter Diên Biên Phu. »

Un jour, elle reçoit une lettre lui annonçant que Jacques Chirac lui décerne la Légion d’honneur. « Jamais je n’aurais pensé que ma petite contribution à l’amitié franco-vietnamienne serait ainsi appréciée. »

21 – Agent orange

Nga se souvient de ce jour de l’automne 1966 où elle a été aspergée d’une « pluie gluante » (Chapitre 9). À l’époque, « le journaliste australien Wilfred Burchett dénonçait déjà les ravages des pesticides et leurs dangers potentiels pour les populations ». Mais il a fallu attendre 1975 pour constater « la multiplication des monstruosités » et comprendre leur origine. Il a fallu aussi beaucoup de temps à Nga pour comprendre qu’elle n’était pas responsable de la mort de sa première fille, ni de son diabète, ni de la fausse-couche de sa fille aînée en Australie.

Dans les années qui suivent, des scientifiques mettent en cause les défoliants déversés sur le Vietnam et ses habitants pendant la guerre. Monsanto, Dow Chemical et autres géants américains de la pétrochimie.

Dans les années 80, d’anciens GI exposés aux défoliants avaient obtenu une indemnisation des fabricants. « Et les Vietnamiens dans tout cela ? Qui s’en soucie ? » On estime les victimes directes entre 2,1 et 4,8 millions. En 2004, une association vietnamienne VAVA se bat en leur nom. « À l’évidence, le sort des victimes est un sujet tabou, mieux vaut ne pas trop en parler pour préserver les relations politiques et surtout économiques entre les deux pays. »

Grâce à VAVA, les mentalités évoluent au Vietnam cessant « de voir les victimes de l’agent orange comme des pestiférés ayant fauté dans des vies antérieures. »

Nga aide l’association à collecter des fonds. C’est ainsi qu’en se rendant sur place, elle apprend la situation particulière de Thai Binh au sud-est de Hanoï. Cette région, éloignée du sud, compte de très nombreux malades, parce qu’elle a envoyé 400 000 garçons et filles sur le front sud pendant la guerre. 100 000 sont morts sur place, les autres ont été contaminés, sont rentrés, ont eu des bébés handicapés. Elle est très marquée par ces dix jours passés à Thai Binh et décide de se battre pour eux tous.

En 2008, un examen révèle que sa fille Viêt Hong et ses deux petites-filles souffrent de la même maladie qu’elle.

En 2009, elle témoigne « à Paris à une session du tribunal international d’opinion en soutien aux victimes vietnamiennes des défoliants. »

À l’issue de la séance, un homme s’avance vers elle, André Bouny, né avec un handicap sans lien avec la dioxine, et lui demande si elle veut poursuivre les multinationales américaines. À soixante-sept ans, elle ne se sent pas l’énergie et refuse. Un peu plus tard André Bouny revient vers elle, accompagné de Nguyen Thi Ngoc Phong, docteur en médecine venue du Vietnam pour témoigner devant le tribunal. To Nga accepte, car le procédure judiciaire constituerait un précédent pour ses compatriotes. L’avocat William Bourdon accepte de la conseiller gratuitement. Un laboratoire allemand puis des experts français en toxicologie analyse le taux de dioxine contenu dans l’organisme de Tran To Nga. Conclusion du professeur André Picot : « Les valeurs d’antan de dioxines dans l’organisme de Madame Tran ont accompli leur œuvre de mort. » Il est donc établi scientifiquement que Nga et ses descendants sont empoisonnés. Reste à le faire reconnaître juridiquement.

Le 14 mai 2014, la plainte est déposée en France, à Évry où réside Tran To Nga.

23 -Le dernier combat

Pour les victimes de l’agent orange. Et particulièrement les victimes de sa ville natale de Soc Trang qu’elle a rencontrés en septembre 2015 et dont elle décrit les maux de quelques-uns. Terrible.

[1] [Lire le compte rendu de Riz amer de Anna Moï sur le site de Préfasse